一向以高酒精度著称的白酒,竟然开始主动降低度数了。

近段时间,多家知名白酒企业密集释放出推广低度酒的信号。上个月,五粮液宣布将在今年9月推出29度“五粮液·一见倾心”等低度酒,泸州老窖宣布28度“国窖1573”已经研发成功,将适时投放市场;水井坊也对外表示将尝试推出更多38度以下白酒产品。

到了8月份,低度白酒新品陆续面世。8月19日,古井贡酒推出了26度的轻度“年份原浆·古20”。舍得酒业也将在8月30日推出首款低酒度产品——29度的“舍得自在”。

此前,市场上常见的低度白酒,度数有43度、38度等,而这段时间推出的低度酒,有突破30度的趋势。

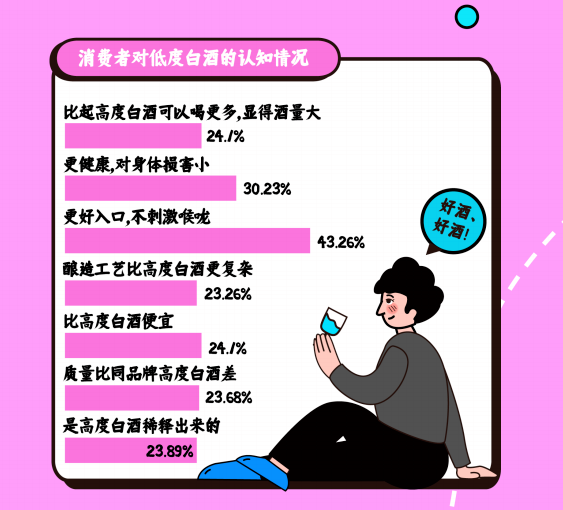

不过,在当下的白酒消费认知里,低度酒仍然和“质量差”等标签深度绑定,不少人甚至认为低度酒是高度酒加水稀释而成。但其实,优质低度酒的酿造过程比高度酒更加复杂,也经历了一个漫长的探索过程。

白酒要降低度数有多难?

实际上,现在市面上常见的50多度的高度酒,已经是酒精度数降过一轮的结果。早在上世纪中期,人们就在研究怎么给白酒降低度数了。然而,从初次探索降低白酒的度数,到第一款真正意义上的40度以下低度白酒面世,相隔了大约二十年。

上世纪五六十年代,除了广东的玉冰烧米酒、双蒸酒是30度以外,市面上售卖的白酒几乎都是50度到65度之间的高度白酒,参与第一届、第二届白酒评比的也基本都是高度白酒。其中,在第一届评酒会当中获奖的四大名酒中,有三款为65度,一款为55度。

1951年出版的《专卖事业教材》还曾明确规定,“专卖机构批发酒度为62度,零销酒商售酒规定为60度,不得降低度数。”

进入六十年代,出于提高粮食的利用率,便于出口供应等多重因素考虑,国家开始倡导白酒降度。在1965年的“汾酒试点”中,汾酒通过加浆处理将68度到71度的原酒降至出厂时的65度,这是公开报道中解决白酒降度沉淀问题的第一例尝试。

图源:图虫创意

图源:图虫创意

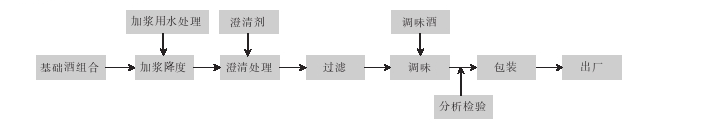

“加浆”是白酒酿造环节的一个关键步骤,即向高度数原酒中加入一定比例的水,达到成品白酒所要求的酒精度数。

但白酒降度并不是简单的“加水稀释”。酒水行业研究者、千里智库创始人欧阳千里告诉《消费者报道》记者:“降度白酒面临‘浑浊、寡淡、水解’等难题,即高度白酒通过加浆(水)降度会使得酒体浑浊,且原有酒体风味结构被打破,呈香呈味物质浓度被稀释,造成酒体感官风味寡淡的问题。”

具体来说,白酒中含有的油酸乙酯、亚油酸乙酯和棕榈酸乙酯等香味成分,溶于酒精但是不溶于水,一旦酒精度降低,这些香味物质就会从酒体中析出,导致酒体浑浊失光。

“另外,白酒降度后在储存过程中会出现酯水解问题,其总酸含量会逐渐上升、总酯含量会逐渐下降,在口感上就会造成酒的香气不足、酒体丰满度不够等问题。“欧阳千里解释道。

如何做到降低度数但是不影响风味,是低度白酒生产的难题。

为了避免降度后出现“浑浊、寡淡、水解”等问题,白酒在降度时要解决除浊、调味等问题。欧阳千里告诉记者:“低度酒更加考验原酒质量、基酒种类、贮存时间、勾调水平及去浊能力等。因此,生产低度酒需要额外的工艺。”

首先,由于低度白酒加浆之后风味会弱化,要想在降度后仍保持原有风味,降度前的基础酒本身“基础”也要好,才能保证加水稀释后主要风味物质的浓度不至于过低。

中国白酒品酒师、中国酒史研究者程万松在公开采访中也提到:“要在低度下保持风味,酒厂需付出更高成本:一是多用调味酒,通过增香、加甜、提鲜等不同调味酒来弥补;二是多用年份酒,年份酒的“油沉感” 能增加醇厚度;三是适当使用高酸原酒,酸是风味的 “架构师”,能让风味更立体。”

此外,加浆所用水质也颇有讲究。劣质的水会使昂贵的基酒前功尽弃,变得浑浊难喝;而优质的水则能完美地降低酒精度,同时最大限度地保留白酒的“魂”——其原有的香气和风味。

低度白酒的加浆用水所使用的是经过特殊处理的纯净、高质量稀释用水,通常会进行软化处理。而自来水中由于存在大量的钙、镁离子及盐类离子,进入酒中会产生钙镁白色沉淀。

在零下低温诞生的低度白酒

1974年,河南省的张弓酒厂率先解决了高度白酒降度以后酒体浑浊、出现水感的问题。

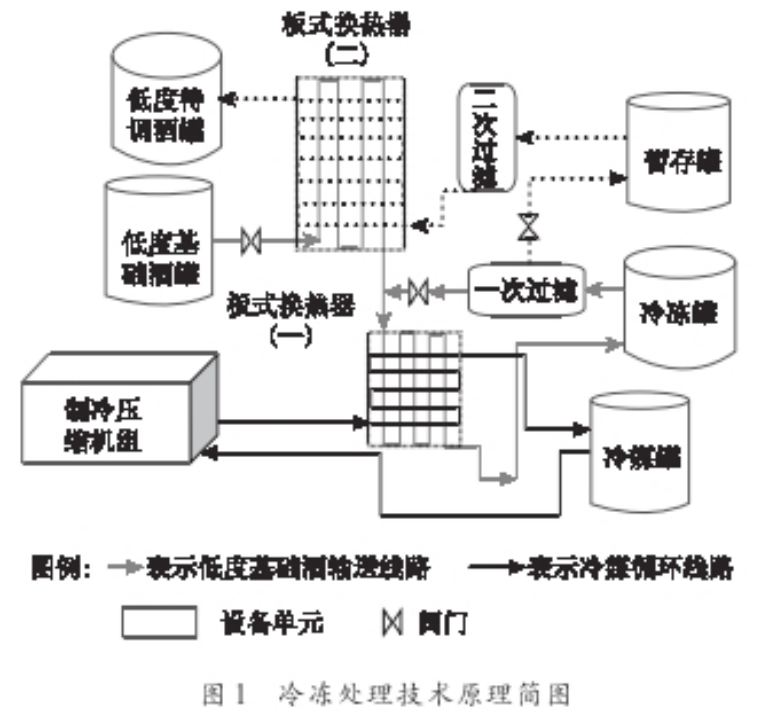

经过4年的探索和实验,张弓酒厂发现,白酒在降度过程中出现的白色絮状物,是由于酒度和温度的变化,酒体的溶解度发生改变所导致。酒厂于是将温度降至零下15℃到18℃,令白酒中的白色絮状物大量析出后过滤,使得酒体变成无色透明的状态。配合提高基酒质量、加香泥板、回酒发酵、中高温曲配合使用等提高酒体风味的措施,在1975年研究出38度的张弓酒,成功推向市场。

低度白酒生产工艺流程 图源:《低度白酒的研究进展》

低度白酒生产工艺流程 图源:《低度白酒的研究进展》

38度张弓酒采用的冷冻过滤生产工艺,为之后低度白酒的生产奠定了基调。1978年,轻工业部召开“全国名优白酒会议”,分享和推广38度张弓酒的研制经验。各家酒厂也纷纷向张弓酒厂学习,研制自家的低度白酒。

就在同一年,五粮液酒厂采用“优选法”成功研制出低度酒。彼时,华罗庚到四川推广“优选法”“统筹法”。五粮液酒厂采用这一方法,尽可能减少做实验的次数,提高了出结果的效率,从而筛选出五粮液低度酒两个最佳度数——38度和35度,以及-3℃这一最佳冷冻过滤温度。后来研发团队又将38度改良到39度,口感更醇净甘爽,成为五粮液的主打产品之一。

直到1979年,从专家沈怡方发表的文章“优质低度白酒生产的几个技术问题”里,人们才终于知道构成低度白酒白色絮状物的成分:棕榈酸乙酯、油酸乙酯、亚油酸乙酯等脂肪酸。

有趣的是,白酒降度的探索首先是在浓香型白酒里展开的。张弓酒和五粮液两家较早研发低度酒的企业,都是以生产浓香型白酒为主的企业。在后续几届评酒会中获奖的39度双沟大曲、38度洋河大曲等,也都是浓香型白酒。

这是因为,浓香型白酒采用地穴式泥窖发酵,酿酒微生物丰富,酿出来的白酒香味物质丰富,即便是加浆降度,其风味特征的影响也相对较小。

酱香型白酒的降度工艺与浓香型白酒不同。由于酱香型白酒中的棕榈酸乙酯、油酸乙酯等大分子物质含量更多,加浆后酒液会有更明显的浑浊,酱香型白酒企业则创新使用了活性炭吸附法和其他吸附法。

上世纪八十年代,郎酒在研制39度的酱香型郎酒时,采用活性炭吸附法和其他吸附法结合来除浊,从而维持白酒降度后的基本风格。

政策也不断推动低度白酒的发展,如1987年召开的全国酿酒工业增产节约工作会议就提出“普通酒向优质酒转变,高度酒向低度酒转变“。在行业的积极探索下,市场上出现了越来越多的低度酒产品。在1989年举行的第五届白酒评选会上,参评的白酒样品一共331个,其中低度酒有168个,占比超半数。

不过,低度酒彼时并未因此大放异彩。当时的消费者更加偏好口感浓烈、香味浓郁的高度白酒,加上低度酒的技术还在发展阶段,一些低度产品的风味、品质与高度产品差距较大,消费者并不适应降度带来的口味转变。低度酒处于在行业内“叫好”、但在市场上却并不“叫座”的尴尬境地,因此市场上仍长期以50度左右的高度白酒为流行。

发展至今,白酒的降度技术已相对成熟。如针对降度过程中酒液浑浊的问题,除了上述冷冻过滤法、活性炭吸附法(这两种也是最为简单有效的方法)外,还有淀粉吸附法、离子交换法、无机矿物质吸附法、分子筛和超滤法等。

图源:《五粮液低度白酒生产工艺概述》

图源:《五粮液低度白酒生产工艺概述》

但由于生产低度酒多出来的这些复杂工序,意味着其成本普遍高于高度酒,对于酒厂来说,生产低度酒在某种程度上是件“吃力不讨好”的事。

低度白酒“等风来”

在本世纪初曾一度受到冷落的低度白酒,近期之所以被白酒企业重新“拾起”,除了酿造和生产技术的进步以外,很大程度上或是为了吸引年轻消费者。

五粮液曾在今年6月的股东大会上分享过其对1000位20岁-35岁之间的年轻消费群体的调研数据。在调研中,52%的人群喜欢啤酒,29%的年轻消费人群喜欢洋酒、果酒,喜欢白酒的年轻消费群体只占19%。调研结果还显示,针对白酒的偏好,年轻人普遍排斥白酒的辛辣刺激感,60%以上的年轻消费群体偏好低度酒。

而这两年在备受年轻人欢迎的低度新酒饮中,白酒偏偏缺了位。于是,低度白酒成了白酒企业靠近年轻人的重要选择。

但归根结底,白酒企业密集布局低度酒的背后,是它们对业绩增长的焦虑。

“伴随着消费环境的变化和消费场景减少,次高端、高端白酒销量受到影响,导致白酒行业渠道库存高企。”在欧阳千里看来,“低度酒的布局约等于国际化、年轻化,众多酒业也不愿意错过这次难得的集体行动。”

目前,已有低度白酒在国内部分区域颇受欢迎。

“在河北,38度国窖1573被叫做‘小甜水’;在天津,它被称作‘怂人乐’,酒量很差的也敢喝。”在去年6月召开的泸州老窖2023年度股东大会上,董事长刘淼提到。截至2023年,国窖1573在河北的年销售额已达到50亿元规模,其中80%是38度产品,即销售额约40亿元。

不过,低度白酒真正的大范围流行仍然需要等待漫长的消费者培育过程。

以“喝酒大省”河南为例,一位长期扎根于河南地区的酒商告诉《消费者报道》记者,“河南就商丘喝中度、低度酒,其他地方对中度和低度认可度一般般,还有很漫长的过程才会扩大覆盖面。”

在传统的白酒消费观念中,高度酒与高品质强绑定,低度酒则往往与“价格更便宜”“品质更差”等关键词联系在一起。在《消费者报道》今年2月展开的调研中,在低度酒的酿造工艺认知方面,仅23.26%的认为低度酒“酿造工艺比高度白酒复杂”,而两成左右的被调研者认为低度白酒“质量更差”。

图源:《向心而行——2025年白酒前沿消费趋势调查报告》

图源:《向心而行——2025年白酒前沿消费趋势调查报告》

值得注意的是,今年最新发布的《白酒质量通则》征求意见稿正试图打破白酒市场中的“度数迷信”,不再区分高度酒与低度酒理化指标,按照自生产日期一年前后分别提出不同的理化指标要求。

无论如何,随着时代的发展,消费群体和相应的消费需求也会发生变化,适应是白酒这一品类在历史的长河中长久发展的生命力所在。在欧阳千里看来,“于低度白酒的推广及发展而言,未来不是‘迷信’高度白酒的人被说服了,而是‘喜欢’低度白酒的人长大了。”

参考资料:孙西玉,梁邦昌.中国低度白酒的历史沿革与白酒发展趋势[J].酿酒科技,2007,(第6期).

陈锡,陆玮,李贺贺,刘梦瑶,孙金沅.低度白酒的研究进展[J].食品研究与开发,2023,(第23期).

刘露1,马金同1,马雷1,沈小梅1,胡心行1,刘国英1,2,王录1,2,王艳丽1.健康消费理念趋势下白酒的低度化发展[J].酿酒,2018,(第4期).

李大和.低度白酒发展的思考[J].酿酒科技,2007,(第6期).

刘沛龙.华罗庚先生指导我优化五粮液[J].数理天地(初中版),2014,(第12期).

袁杰彬,赵东,乔宗伟,范国琼,孙琳,陈双为,李茂.五粮液低度白酒生产工艺概述[J].酿酒科技,2018,(第3期).

免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告

迁址公告

古东管家APP

古东管家APP

关于我们

关于我们

请先登录后发表评论